◎応天門の変

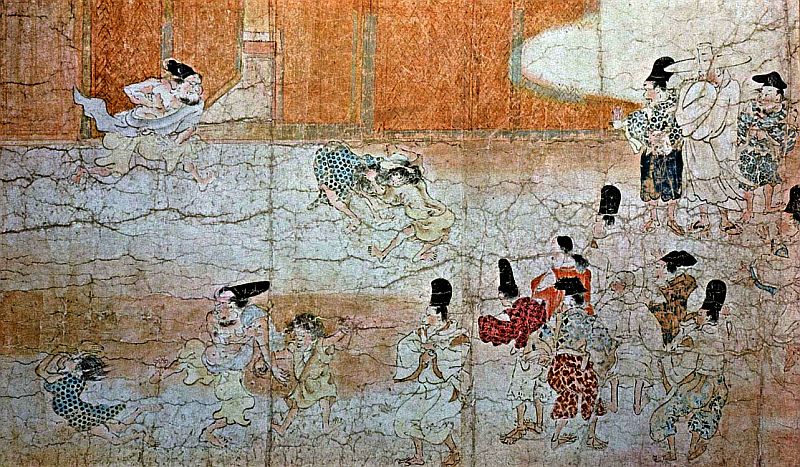

*866.閏3.10/ 御所朝堂院の応天門が炎上する。

*866.9.22/ 応天門焼失の罪を受けて、伴善男、紀豊城らが流罪となる(応天門の変)。

大納言 伴善男は左大臣 源信と不仲で、源信を失脚させようと、貞観6(864)年、源信に謀反の噂があると言い立てたが、取り上げられなかった。貞観8(866)年閏3月10日、朝堂院の応天門が放火され炎上した。

大納言 伴善男は左大臣 源信と不仲で、源信を失脚させようと、貞観6(864)年、源信に謀反の噂があると言い立てたが、取り上げられなかった。貞観8(866)年閏3月10日、朝堂院の応天門が放火され炎上した。 伴善男は源信が犯人であると告発する。右大臣 藤原良相は源信の捕縛を命じて兵を出し、邸を包囲するが、これを知った太政大臣 藤原良房が源信を弁護し、源信は無実とされた。

伴善男は源信が犯人であると告発する。右大臣 藤原良相は源信の捕縛を命じて兵を出し、邸を包囲するが、これを知った太政大臣 藤原良房が源信を弁護し、源信は無実とされた。 事件から数ヵ月後の8月3日に、放火を目撃したという下級官人が名乗り出て、犯人は伴善男・伴中庸親子と紀豊城であると訴えた。伴善男は放火の事実を否認したが、善男の従者が捕らえられ、拷問の末に応天門の放火について自供した。

事件から数ヵ月後の8月3日に、放火を目撃したという下級官人が名乗り出て、犯人は伴善男・伴中庸親子と紀豊城であると訴えた。伴善男は放火の事実を否認したが、善男の従者が捕らえられ、拷問の末に応天門の放火について自供した。この処分から程無く源信・藤原良相の左右両大臣が急死したために、太政大臣 藤原良房が朝廷の全権を把握する事になった。藤原良房は、清和天皇の勅を受けて公的に摂政となり、有力貴族の伴氏(大友氏)・紀氏らの勢力を追い落とし、圧倒的な藤原北家の権勢を確立した。

◎在原業平と藤原高子

*866.-.-/ 藤原高子、25歳で清和天皇の女御として入内する。

*877.1.3/ 高子の産んだ陽成天皇が即位する。

*880.5.28/ 在原業平(56)没。

在原業平は、六歌仙一人にあげられ歌人として有名だが、桓武天皇の曾孫で平城天皇の子阿保親王の五男という出自であり、官位は従四位上で蔵人頭・右近衛権中将を務め、「在五中将」と呼ばれた。

在原業平は、六歌仙一人にあげられ歌人として有名だが、桓武天皇の曾孫で平城天皇の子阿保親王の五男という出自であり、官位は従四位上で蔵人頭・右近衛権中将を務め、「在五中将」と呼ばれた。高貴な身分だが、薬子の変により皇統が嵯峨天皇流へ移されたため、平城天皇の子であった阿保親王の上表によって臣籍降下し、兄 行平らと共に在原朝臣姓を名乗る。薬子の変や承和の変に関わりをもち、不遇だった阿保親王の子だが、兄 行平とともに、比較的政治中枢にも上った。

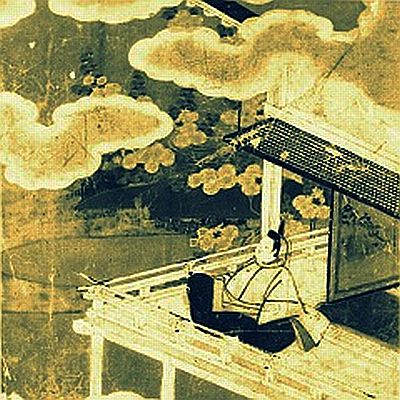

しかし何よりも在原業平の名を残したものは、六歌仙に列せられた歌人であり、「伊勢物語」の主人公にも擬せられた、高貴な女性たちとの恋愛遍歴の噂であろう。伊勢物語は、古くから「在五中将物語」とも呼ばれ、明かに業平を主人公としている。

しかし何よりも在原業平の名を残したものは、六歌仙に列せられた歌人であり、「伊勢物語」の主人公にも擬せられた、高貴な女性たちとの恋愛遍歴の噂であろう。伊勢物語は、古くから「在五中将物語」とも呼ばれ、明かに業平を主人公としている。伊勢物語は、和歌の「詞書」として添えられた簡単な前書き説明が発展した「歌物語」とされ、引かれた歌は圧倒的に業平のものが多いので、主人公とされるようになった。なかでも「二条の后」と呼ばれる藤原高子との秘められた恋は、一連の恋物語を構成している。

”白玉か 何ぞと人の 問ひし時 つゆとこたへて 消えなましものを”

(ねえ、あれは真珠かしら、何かしらとあの人が聞いたときに、あれは露と答えて私も露のように消えてしまっていたらよかったのに)

さらに伊勢物語の影響を深く受けたとされる「源氏物語」でも、業平は光源氏のモデルのひとりに挙げられる。もっとも光源氏は紫式部による創作で、源融や藤原道長など何人ものモデルを複合させたものとされている。

藤原高子(たかいこ)は藤原良房の兄 藤原長良の娘で、藤原基経の同母妹にあたる。8歳年下の清和天皇に、25歳で入内し女御となる。貞観10(869)年貞明親王(後の陽成天皇)を産み、貞観18(876)年陽成天皇の即位にともない、皇太夫人、さらには皇太后の尊称を受ける。

藤原高子(たかいこ)は藤原良房の兄 藤原長良の娘で、藤原基経の同母妹にあたる。8歳年下の清和天皇に、25歳で入内し女御となる。貞観10(869)年貞明親王(後の陽成天皇)を産み、貞観18(876)年陽成天皇の即位にともない、皇太夫人、さらには皇太后の尊称を受ける。清和天皇が東宮のころ、天皇の祖母で高子の叔母でもある藤原順子(五条の后)の邸にて出仕しており、貞観元(859)年、9歳の清和天皇即位にともなう大嘗祭において、五節舞姫をつとめた。五節舞姫になることは将来の后妃候補とされていたが、後見になる実父の長良が病死していたため、入内が遅れたものと考えられる。

伊勢物語などで在原業平との恋物語が語られるのは、五条の后の屋敷に住まっていたこの時期のことであろうと思われる。五条の邸の西の対に住まう姫君(二条の后)を、業平が秘かに訪れるという伊勢物語での記述は、ほぼ史実に相当する。

そして、五条の邸の高子を訪れる業平を妨害したり、高子を別の場所に移したりと、二人の恋路を妨げる役割に「兄人(せうと)」すなわち実兄の藤原基経が登場する。やっと盗み出して駆け落ちする途中、芥川(芥河)で夜を明かす前に鬼に食われてしまうことになるが、実は追っ手の基経たちが取り返したのだと、末尾では種明しされる。

しかし藤原高子と、時の権力者で同母兄である藤原基経とは折り合いが悪く、基経は高子の子である陽成天皇を退位させ、高子・陽成の血流をはずし、光孝天皇・宇多天皇という別の皇統をたててしまう。

さらに高子は、基経の死後の寛平8(896)年、宇多天皇の時、自らが建立した東光寺の座主善祐と密通したという疑いをかけられ、皇太后を廃されている。この時高子は55歳であり、はたして事実かどうかは不明である。このような入内前の業平との浮き名や、晩年の密通疑惑などから、高子には、スキャンダラスな二条の后というイメージが付きまとう。

さらに高子は、基経の死後の寛平8(896)年、宇多天皇の時、自らが建立した東光寺の座主善祐と密通したという疑いをかけられ、皇太后を廃されている。この時高子は55歳であり、はたして事実かどうかは不明である。このような入内前の業平との浮き名や、晩年の密通疑惑などから、高子には、スキャンダラスな二条の后というイメージが付きまとう。「古今和歌集」には、后位を剥奪されている時の高子の一首が採録されている。

二条の后の春のはじめの御歌

”雪のうちに 春は来にけり 鶯の こほれる涙 いまやとくらむ”(古今4)

(まだ雪の残っているうちに春はやって来たのだなあ。谷間に籠っている鶯の氷った涙も今頃は融けているだろうか)

藤原高子に、額田王や小野小町、和泉式部のような歌才があり、清少納言や紫式部のような文才があれば、このような不名誉なイメージを覆して、王朝史のヒロインとなったかもしれない。

(この時期の出来事)

*863.5.20/ 神泉苑で御霊会が行われる。(御霊会の初見)

*864.1.1/ 清和天皇が元服する。

*866.8.19/ 藤原良房が摂政となる。(初の人臣摂政)

*869.8.14/ 藤原良房らが勅撰史書「続日本後期」20巻を完成する。

*880.12.4/ 藤原基経が太政大臣となる。

0 件のコメント:

コメントを投稿