◎井原西鶴・松尾芭蕉・近松門左衛門

*1681.-.-/ 大坂で、井原西鶴の「西鶴大矢数」が刊行される。

*1682.10.-/ 井原西鶴の「好色一代男」が刊行される。(浮世草子の初め)

*1682.12.28/ 駒込大円寺から出火、江戸市中が広範囲に消失する。(お七火事)

*1683.3.29/ 八百屋中村喜兵衛の娘 お七が、放火の罪により鈴ヶ森刑場で火刑になる。

*1683.9.-/ 京都で、近松門左衛門作「世継曽我」が初演される。

*1683.11.-/ 京都烏丸仏光寺南の大経師の妻 おさんが、手代 茂兵衛との不義密通の咎で、粟田口で磔の刑に処せられる。

*1684.2.1/ 竹本義太夫が、大阪道頓堀に人形浄瑠璃の竹本座を創設する。

*1684.6.5/ 井原西鶴が、大阪住吉神社で3度目の大矢数俳諧を興行し、一昼夜に2万3500句を独吟する。

*1685.1.-/ 井原西鶴「西鶴諸国ばなし」が刊行される。

*1685.-.-/ 松尾芭蕉が「野ざらし紀行」を執筆、蕉風を確立する。

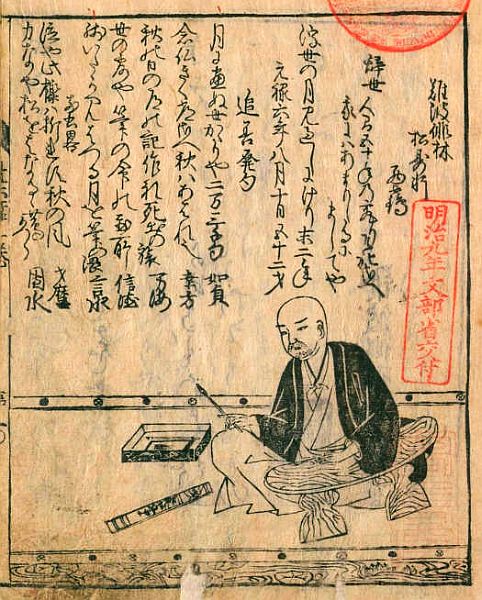

<井原西鶴>

井原西鶴は寛永19(1642)年頃、大坂難波の裕福な町人の家に生れたとされるが、定かではない。15歳で俳諧を志し、談林派西山宗因に師事してその影響を受けたもよう。

井原西鶴は寛永19(1642)年頃、大坂難波の裕福な町人の家に生れたとされるが、定かではない。15歳で俳諧を志し、談林派西山宗因に師事してその影響を受けたもよう。延宝3(1675)年、34歳の時に妻を亡くし、追善興行として詠んだ千句を「誹諧独吟一日千句」と題し出版。その前の延宝元(1673)年の春、大坂生國魂神社で万句俳諧の興行をし「生玉万句」として出版、自らの新風をうち立てたとする。

その後も矢数俳諧と称して、句の数をほこる独吟興行を重ねたが、天和2(1682)年10月、浮世草子第一作となる「好色一代男」を出版、これに好評を得て浮世草子作家に転身、より名声を得ることになった。

以後、好色物と括られる「好色五人女」や「好色一代女」などを立て続けに書くが、さらに、いわゆる雑話物・武家物・町人物と呼ばれる方向にも手を広げ、「武家義理物語」「日本永代蔵」「世間胸算用」「本朝二十不孝」など、武士や庶民の生活を精力的に書き続けた。

以後、好色物と括られる「好色五人女」や「好色一代女」などを立て続けに書くが、さらに、いわゆる雑話物・武家物・町人物と呼ばれる方向にも手を広げ、「武家義理物語」「日本永代蔵」「世間胸算用」「本朝二十不孝」など、武士や庶民の生活を精力的に書き続けた。

<松尾芭蕉>

松尾芭蕉は寛永21(1644)年に、伊賀上野で土着浪人の子として生まれた。伊賀国の武士に仕えながら、京都の北村季吟に師事して俳諧の道に入った。30歳ごろに江戸に出て江戸俳壇に出入りし、西山宗因の談林派俳諧に大きな影響をうけた。

松尾芭蕉は寛永21(1644)年に、伊賀上野で土着浪人の子として生まれた。伊賀国の武士に仕えながら、京都の北村季吟に師事して俳諧の道に入った。30歳ごろに江戸に出て江戸俳壇に出入りし、西山宗因の談林派俳諧に大きな影響をうけた。延宝6(1678)年ごろには宗匠となり、俳諧師として身を立てるようになった。宗匠として、江戸や京都の俳壇と交流を持ちながら、多くの作品を発表するが、延宝8(1680)年、日本橋から深川に居を移し、世間から離れて俳諧の純粋性を求めるようになったとされる。

この江戸深川の居を「芭蕉庵」と名付け、この時期から「芭蕉」と号するようになった。しかし天和2(1682)年の天和の大火(お七火事)で庵を焼失し、隠棲して庵を結ぶことにも儚さを感じ、旅に身を置く考えが強まった。

貞享元(1684)年、芭蕉は「野ざらし紀行」の旅に出る。東海道を西へ向かい、伊賀・大和・吉野・山城・美濃・尾張を廻り、再び伊賀に入って越年すると、木曽・甲斐を経て江戸に戻った。

貞享元(1684)年、芭蕉は「野ざらし紀行」の旅に出る。東海道を西へ向かい、伊賀・大和・吉野・山城・美濃・尾張を廻り、再び伊賀に入って越年すると、木曽・甲斐を経て江戸に戻った。野ざらしを心に風のしむ身哉

野ざらし紀行から戻った芭蕉は、貞享3(1686)年春、芭蕉庵での蛙の発句会で、有名な蛙の句を詠んだ。この時期、芭蕉風(蕉風)俳諧を確立したとされる。

古池や蛙飛びこむ水の音(蛙合)

その後も、「鹿島詣」「笈の小文」「更科紀行」など、休む間もなく旅を続ける。そして元禄2(1689)年3月27日、弟子の曾良を伴い芭蕉は「おくのほそ道」の旅に出た。

夏草や兵どもが夢の跡(岩手県平泉)

閑さや岩にしみ入る蝉の声(山形県立石寺)

五月雨をあつめて早し最上川(山形県大石田町)

荒海や佐渡によこたふ天河(新潟県出雲崎町)

元禄4(1691)年、芭蕉は京都に入り、向井去来の嵯峨野落柿舎や野沢凡兆宅で、去来や凡兆らと「猿蓑」の編纂に取り組む。

元禄4(1691)年、芭蕉は京都に入り、向井去来の嵯峨野落柿舎や野沢凡兆宅で、去来や凡兆らと「猿蓑」の編纂に取り組む。初しぐれ猿も小蓑をほしげ也(猿蓑)

元禄5(1692)年5月、芭蕉は江戸に戻り、新築された芭蕉庵へ移り住んだ。しかしこの頃から、体調を崩し庵に篭ることが多くなるが、多くの門人囲まれ「すみだはら」を編集し、何度も推敲を重ねてきた「おくのほそ道」を仕上げた。

それでも元禄7(1694)年には、江戸を発ち伊賀上野へ向かった。京都、奈良などを経て大坂に向かったが、その地で病に臥せり、10月12日、多くの門人に見守られながら息を引き取る。享年51。

旅に病んで夢は枯野をかけ廻る(病中吟)

<近松門左衛門>

近松門左衛門は承応2(1653)年、越前国福井藩士の次男として生まれた。父親が藩を辞して浪人として京都に移り住んだため、近松も青年期は京都で公家に仕えたとされ、その間に知識や教養を身に着けたもようである。

近松門左衛門は承応2(1653)年、越前国福井藩士の次男として生まれた。父親が藩を辞して浪人として京都に移り住んだため、近松も青年期は京都で公家に仕えたとされ、その間に知識や教養を身に着けたもようである。やがて近松は、当時京都で評判の浄瑠璃語り宇治加賀掾のもとで浄瑠璃を書くようになる。天和3(1683)年、曾我兄弟の仇討ちの後日談を描いた「世継曾我」が加賀掾の一座で上演され、翌年その弟子竹本義太夫が大坂道頓堀で起こした竹本座で、義太夫がこの「世継曽我」を語り評判となった。

「世継曽我」に作者名はないが、確認される近松の最初の作であり、以後義太夫は近松の書いた浄瑠璃を竹本座で語るようになる。貞享3(1686)年、竹本座上演の「佐々木大鑑」で、初めて作者として「近松門左衛門」の名が記された。

「世継曽我」に作者名はないが、確認される近松の最初の作であり、以後義太夫は近松の書いた浄瑠璃を竹本座で語るようになる。貞享3(1686)年、竹本座上演の「佐々木大鑑」で、初めて作者として「近松門左衛門」の名が記された。 元禄5(1692)年、40歳で大坂の商家の娘と結婚し、一女一男をもうけた。元禄6(1693)年からは、近松は歌舞伎狂言作者となり、坂田藤十郎が出る芝居の台本などを書いたが、10年後には浄瑠璃に戻る。

この歌舞伎作者としての経験が、以後の浄瑠璃の作に生かされ、元禄16(1703)年、代表作となる「曽根崎心中」が上演された。竹本座の座本の地位は初代竹田出雲に譲られたが、以降も近松は竹本座の座付作者となり、浄瑠璃の執筆に専念し、正徳5(1715)年の「国性爺合戦」では、17ヵ月の続演となる大当りをとった。

この歌舞伎作者としての経験が、以後の浄瑠璃の作に生かされ、元禄16(1703)年、代表作となる「曽根崎心中」が上演された。竹本座の座本の地位は初代竹田出雲に譲られたが、以降も近松は竹本座の座付作者となり、浄瑠璃の執筆に専念し、正徳5(1715)年の「国性爺合戦」では、17ヵ月の続演となる大当りをとった。 晩年は病がちとなり、享保9(1725)年、「関八州繋馬」を絶筆として11月に死去。享年72。近松門左衛門は、「曽根崎心中」「国性爺合戦」以外にも「冥途の飛脚」「心中天網島」「女殺油地獄」など110あまりの浄瑠璃を残した。

晩年は病がちとなり、享保9(1725)年、「関八州繋馬」を絶筆として11月に死去。享年72。近松門左衛門は、「曽根崎心中」「国性爺合戦」以外にも「冥途の飛脚」「心中天網島」「女殺油地獄」など110あまりの浄瑠璃を残した。そのうち24作が、町人社会の義理や人情をテーマとした世話物だったが、当時人気があったのは時代物であり、「曽根崎心中」などは昭和になるまで再演されなかった。当時これに触発されて心中が流行したので、幕府は心中物の上演を禁止するようになったという。

(この時期の出来事)

*1681.12.11/ 綱吉擁立に功があった堀田正俊が、大老に就任する。

*1683.7.25/ 幕府は武家諸法度を改訂し、文治主義を明確に打ち出す。

*1683.-.-/ 宮崎友禅が新技法を駆使して、「友禅染」を初め、京で流行する。

*1684.8.28/ 江戸城中で、大老堀田正俊が若年寄稲葉正休に刺殺される。

0 件のコメント:

コメントを投稿