◎聖武天皇彷徨

*740.10.29/ 聖武天皇が突然、伊勢・美濃・近江に行幸する。

*740.12.15/ 聖武天皇が恭仁宮に行幸し、新都の造営を開始。以後、5年間滞在する。

*741.11.21/ 造営を始めた新都を、大養徳恭仁大宮(京都府木津川市加茂町)と命名する。

*742.8.11/ 紫香楽宮(滋賀県信楽町)に離宮を造営する。

*743.10.16/ 聖武天皇が廬舎那仏金銅像(大仏)の造立を決める。

*744.閏1.11/ 聖武天皇が難波宮に行幸する。

*744.2.24/ 聖武天皇が紫香楽宮に行幸する。

*744.2.26/ 聖武天皇が難波宮を都と定める。

*745.5.11/ 聖武天皇が、5年間の彷徨の末、平城京に戻る。

*749.7.2/ 聖武天皇が退位し、娘の阿倍内親王(孝謙天皇)に譲位する。

*752.4.9/ 東大寺廬舎那仏(大仏)の開眼供養が行われる。

*756.5.2/ 聖武太上天皇(56)崩御。

「聖武天皇(首皇子)」は、文武天皇の第一皇子として生まれたが、7歳で父と死別、母の宮子(不比等の娘)も心的障害に陥るなど、両親との接点は薄かった。文武天皇の母である「元明天皇」(天智天皇皇女)が中継ぎの天皇として即位し、その治世下で平城京遷都が行われる。

藤原不比等は首皇子の外祖父として、その即位を期待したが720年に死去、聖武天皇が即位したのは、叔母の元正天皇から譲位された724年、24歳の時だった。病弱であったことや、皇親勢力と外戚である藤原氏との対立関係が、即位が遅れた理由だとされる。

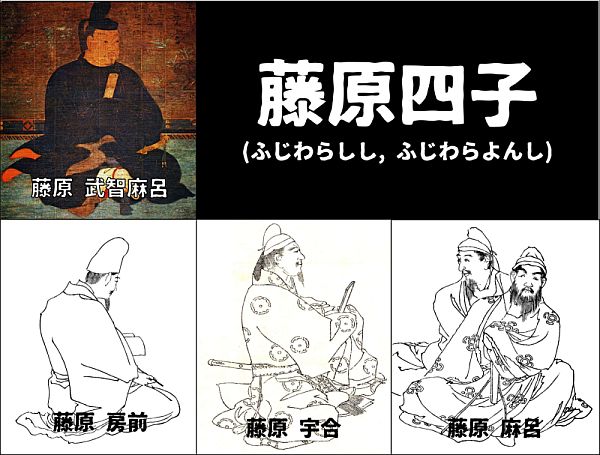

聖武天皇の治世の初期、不比等はいまや亡く、「藤原四兄弟」(武智麻呂・房前・宇合・麻呂)はまだ若かったため、皇親勢力を代表する「長屋王」が政権を主導する状況だった。藤原氏側は自家出身の光明子の立后を策したが、皇族以外からの皇后は慣例に合わないと、長屋王は反対した。

聖武天皇の治世の初期、不比等はいまや亡く、「藤原四兄弟」(武智麻呂・房前・宇合・麻呂)はまだ若かったため、皇親勢力を代表する「長屋王」が政権を主導する状況だった。藤原氏側は自家出身の光明子の立后を策したが、皇族以外からの皇后は慣例に合わないと、長屋王は反対した。この頃から長屋王と藤原氏の対立が表面化し、天武の孫として皇位継承権を持つとされる長屋王に対して、藤原氏側は、光明子が産んだ皇太子候補の皇子が1歳になる前に死去し、藤原氏系からの皇位継承に不安が生じ、長屋王の存在が障害となった。

ところが737年、都に天然痘の大流行が起こり、藤原四兄弟が全員病死してしまい、藤原氏勢力は一気に減衰する。臣籍降下した「橘諸兄」が右大臣として政務を担い、遣唐使留学から帰朝した僧玄昉や吉備真備を登用して窮地をしのぐが、人材払底は避けようもなく朝政は不安定化した。

その状況下で、740年、大宰少弐に左遷されていた式家宇合の子「藤原広嗣」が、玄昉・真備を奸臣呼ばわりして反乱を起こす。広嗣は敗死するが、その乱の最中に、聖武天皇は、突然、東国(伊勢・美濃・近江)への行幸を始める。

聖武天皇は、さらにそのまま、恭仁京・難波京・紫香楽京と遷都を繰り返し、745年、やっと平城京に戻った。この5年にわたる聖武の彷徨は異常であり、その動機や目的がまったく不明で、いまだ解明されていない。

聖武天皇は、さらにそのまま、恭仁京・難波京・紫香楽京と遷都を繰り返し、745年、やっと平城京に戻った。この5年にわたる聖武の彷徨は異常であり、その動機や目的がまったく不明で、いまだ解明されていない。天平年間は災害や疫病が多発、聖武天皇は仏教に深く帰依し、741年に「国分寺建立の詔」を、743年には東大寺「盧舎那仏像の造立」の詔を出している。これは5年にわたる彷徨の最中に発せられた詔勅で、仏教によって国家を治め、律令国家の根幹を支えようとしたものと考えられる。

749年、聖武は仏道に専念するとして出家、娘の阿倍内親王(孝謙/称徳天皇)に譲位し太上天皇となる。752年、念願の東大寺「大仏の開眼供養」を行ったあと、756年御する(56)。

聖武天皇は、大仏建立など仏教思想により律令国家統治を行い、「光明皇后」による正倉院御物などからうかがえるような天平文化の最盛期を開いた、奈良時代を代表する天皇として記憶されることが多い。

しかし実情は、精神的に不安定で、無意味な遷都を繰り返し、国家の政務は橘諸兄などに任せきりで、社会不安政情不安をまねき、挙句の果ては、娘の「孝謙(称徳)天皇」に譲位し、のちの「橘奈良麻呂の乱」、「藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱」や、さらには「弓削道鏡」の増長など、平城京の終末に至る状況を招いた天皇でしかなかったとも見られる。

しかし実情は、精神的に不安定で、無意味な遷都を繰り返し、国家の政務は橘諸兄などに任せきりで、社会不安政情不安をまねき、挙句の果ては、娘の「孝謙(称徳)天皇」に譲位し、のちの「橘奈良麻呂の乱」、「藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱」や、さらには「弓削道鏡」の増長など、平城京の終末に至る状況を招いた天皇でしかなかったとも見られる。◎天平文化

「天平文化(てんぴょうぶんか)」は、8世紀初めから中頃までをいい、奈良の都平城京を中心にして華開いた貴族・仏教文化である。この文化を、聖武天皇のときの元号天平を取って天平文化と呼ぶ。

当時の皇族や貴族は、遣唐使によってもたらされた唐の文化を積極的に取り入れた。これによって花開いたのが、天平文化である。因みに、唐からの文化移入には特に大宰府の果たした役割が大きかった。

一方、国衙(こくが)・国分寺などに赴任した国司・官人や僧侶などによって、地方にも新しい文物がもたらされた。このようにして、中国風(漢風)・仏教風の文化の影響が列島の地域社会へ浸透していった。これらには、シルクロードによって西アジアから唐へもたらされたものが、遣唐使を通じて日本にやってきたものも多い。

〇建築物・寺院

平城京は、碁盤の目のような条坊制がしかれた。そこには多くの官衙(役所)が立てられ、貴族や庶民の家が瓦で葺き、柱には丹(に)を塗ることが奨励された。また、飛鳥に建てられた大寺院が次々と移転された。このようにして「咲く花のにおうが如く今盛りなり」と歌われた平城京が出来上がった。

平城京は、碁盤の目のような条坊制がしかれた。そこには多くの官衙(役所)が立てられ、貴族や庶民の家が瓦で葺き、柱には丹(に)を塗ることが奨励された。また、飛鳥に建てられた大寺院が次々と移転された。このようにして「咲く花のにおうが如く今盛りなり」と歌われた平城京が出来上がった。

聖武天皇の命で諸国に国分寺・国分尼寺が建てられ、その総本山と位置づけられたのが東大寺・法華寺であり、東大寺大仏は、鎮護国家の象徴として建立された。この大事業を推進するには幅広い民衆の支持が必要であったため、行基を大僧正として迎え、協力を得た。

聖武天皇の命で諸国に国分寺・国分尼寺が建てられ、その総本山と位置づけられたのが東大寺・法華寺であり、東大寺大仏は、鎮護国家の象徴として建立された。この大事業を推進するには幅広い民衆の支持が必要であったため、行基を大僧正として迎え、協力を得た。

唐招提寺金堂

薬師寺東塔

東大寺法華堂(三月堂)

正倉院宝庫(校倉造)

法隆寺東院夢殿

〇詩歌

「万葉集」 大伴旅人・大伴家持・山上憶良・山部赤人

「万葉集」 大伴旅人・大伴家持・山上憶良・山部赤人

「懐風藻」 淡海三船・石上宅嗣

〇仏像彫刻

興福寺 阿修羅像・多聞天像

唐招提 鑑真和上坐像

東大寺法華堂 不空羂索観音立像・四天王立像・金剛力士像

東大寺法華堂 日光菩薩・月光菩薩立像

(この時期の出来事)

*741.2.14/ 諸国に国分寺・国分尼寺建立の詔勅を出す。

*743.5.27/ 三世一身の法に代わり、墾田永代私財法が発布される。

*747.3.-/ 光明皇后が聖武天皇の病気平癒を祈願して、新薬師寺を建立する。

*751.11.-/ 漢詩集「懐風藻」ができる。

*754.1.16/ 遣唐副使大伴古麻呂が、唐僧鑑真和上を伴い帰国する。

*754.4.-/ 鑑真和上が東大寺に戒壇を築き、授戒制度を確立する。

*756.6.21/ 聖武天皇の遺品を東大寺廬舎那仏に献納する(正倉院の始まり)。

*757.5.20/ 養老律令を施行する。

*757.7.4/ 橘奈良麻呂らの、藤原仲麻呂打倒の謀議が発覚する(橘奈良麻呂の乱)。

*758.8.25/ 藤原仲麻呂が右大臣(大保)に任じられ恵美押勝の名を与えられる。また、官名が唐風に改められる。

*759.1.1/ 大伴家持が「万葉集」最後の歌を詠み、このころに万葉集が完成される。

*759.8.3/ 鑑真が唐招提寺を建立する。

*760.1.4/ 恵美押勝が太政大臣(太師)となる。

平城京は、碁盤の目のような条坊制がしかれた。そこには多くの官衙(役所)が立てられ、貴族や庶民の家が瓦で葺き、柱には丹(に)を塗ることが奨励された。また、飛鳥に建てられた大寺院が次々と移転された。このようにして「咲く花のにおうが如く今盛りなり」と歌われた平城京が出来上がった。

平城京は、碁盤の目のような条坊制がしかれた。そこには多くの官衙(役所)が立てられ、貴族や庶民の家が瓦で葺き、柱には丹(に)を塗ることが奨励された。また、飛鳥に建てられた大寺院が次々と移転された。このようにして「咲く花のにおうが如く今盛りなり」と歌われた平城京が出来上がった。 聖武天皇の命で諸国に国分寺・国分尼寺が建てられ、その総本山と位置づけられたのが東大寺・法華寺であり、東大寺大仏は、鎮護国家の象徴として建立された。この大事業を推進するには幅広い民衆の支持が必要であったため、行基を大僧正として迎え、協力を得た。

聖武天皇の命で諸国に国分寺・国分尼寺が建てられ、その総本山と位置づけられたのが東大寺・法華寺であり、東大寺大仏は、鎮護国家の象徴として建立された。この大事業を推進するには幅広い民衆の支持が必要であったため、行基を大僧正として迎え、協力を得た。唐招提寺金堂

薬師寺東塔

東大寺法華堂(三月堂)

正倉院宝庫(校倉造)

法隆寺東院夢殿

〇詩歌

「万葉集」 大伴旅人・大伴家持・山上憶良・山部赤人

「万葉集」 大伴旅人・大伴家持・山上憶良・山部赤人「懐風藻」 淡海三船・石上宅嗣

〇仏像彫刻

興福寺 阿修羅像・多聞天像

唐招提 鑑真和上坐像

東大寺法華堂 不空羂索観音立像・四天王立像・金剛力士像

東大寺法華堂 日光菩薩・月光菩薩立像

(この時期の出来事)

*741.2.14/ 諸国に国分寺・国分尼寺建立の詔勅を出す。

*743.5.27/ 三世一身の法に代わり、墾田永代私財法が発布される。

*747.3.-/ 光明皇后が聖武天皇の病気平癒を祈願して、新薬師寺を建立する。

*751.11.-/ 漢詩集「懐風藻」ができる。

*754.1.16/ 遣唐副使大伴古麻呂が、唐僧鑑真和上を伴い帰国する。

*754.4.-/ 鑑真和上が東大寺に戒壇を築き、授戒制度を確立する。

*756.6.21/ 聖武天皇の遺品を東大寺廬舎那仏に献納する(正倉院の始まり)。

*757.5.20/ 養老律令を施行する。

*757.7.4/ 橘奈良麻呂らの、藤原仲麻呂打倒の謀議が発覚する(橘奈良麻呂の乱)。

*758.8.25/ 藤原仲麻呂が右大臣(大保)に任じられ恵美押勝の名を与えられる。また、官名が唐風に改められる。

*759.1.1/ 大伴家持が「万葉集」最後の歌を詠み、このころに万葉集が完成される。

*759.8.3/ 鑑真が唐招提寺を建立する。

*760.1.4/ 恵美押勝が太政大臣(太師)となる。

0 件のコメント:

コメントを投稿